「福祉避難所の必要性を再確認する~災害犠牲者を減らすのに欠かせない訓練の進め方~」

避難行動要支援者対策について、内閣府の報告では全国1,741市町村で名簿の登録と事前提供先の選定は100%となっていますが、提供の同意取得や個別避難計画の策定はまだまだ進んでいないようです。

この個別避難計画にも関わってくる「福祉避難所」についても、昨今の災害でも課題となっており、開設の遅れや、開設運営が重要な問題となっています。

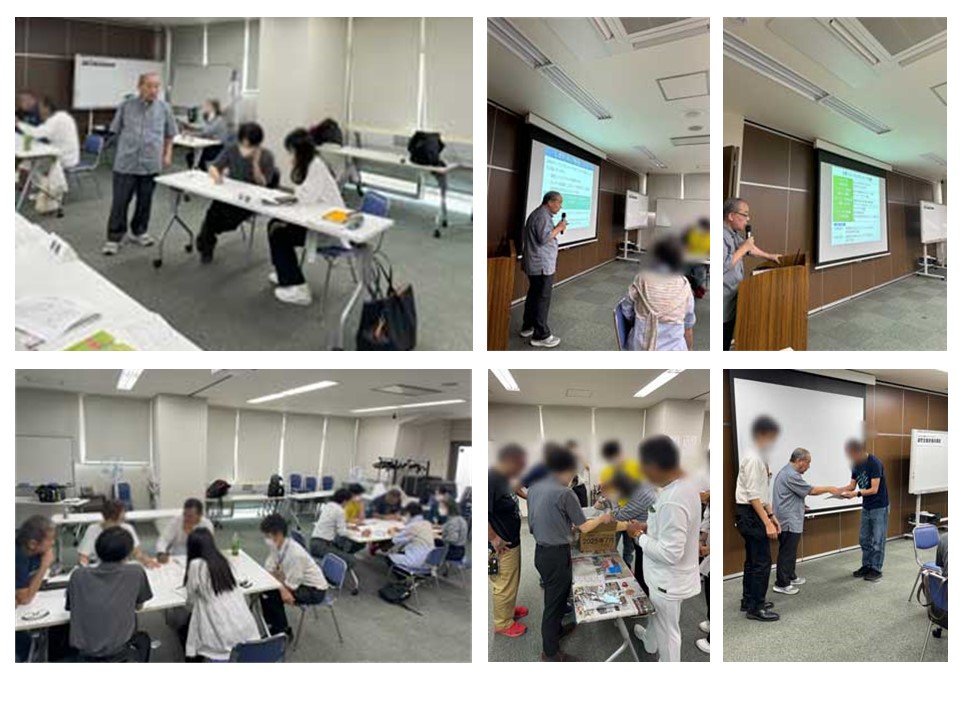

今回のADI減災カフェでは、福祉避難所の開設・運営をテーマに、市町村が施設と交わす協定における事前確認事項や、協定先として多い福祉関連施設等におけるBCPとの関連、さらに福祉避難所開設運営訓練の有効性等について、各地の事例を含めて解説します。

また、一般避難所の中に設置する福祉避難スペースの重要性や、近年多くなっている福祉関連入所施設以外での福祉避難所の設置等についてもお話します。

市町村における福祉避難所施設との取り決め、開設・運営の調整やマニュアル作成など、取り組みが進められるよう具体的なお話をさせていただきます。

日時: 令和6年11月20日(水)10:00~ 約1時間

講師: ADI災害研究所 理事長 伊永 勉

参加費等: 無料

対象: 都道府県市町村・社会福祉協議会の職員等、ADI災害研究所会員

実施方法: Zoomで実施

申込方法: FAXまたはメールで、お名前、自治体等団体名、部署名、Zoom招待メールアドレス、ご連絡先お電話番号をご連絡ください。複数端末からのご参加も可能です。。お申込みいただきました方には、前日までにZoomの情報をご連絡します。

FAX 06-6359-7722 メール adiアットマークadi-saigaikenkyusyo.com(アットマークを@に変換してください)